Nach dem Cultural Appropriation Vorfall in Bern, der Auftritt einer Band wurde wegen des Tragens von Dreadlocks abgebrochen, über den jetzt zumindest die meisten deutschsprachigen Medien sprechen, möchte ich im Nachfolgenden auf einige Beispiele in diesem Kontext eingehen, die durchaus ernsthafter sind als das Tragen von Dreadlocks als «weisse» Person in der Stadt Bern, wo alles etwas langsamer läuft als anderswo. Diese stammen ausschliesslich aus den Vereinigten Staaten und stehen im Zusammenhang mit altem Jazz, mit dem ich – wie die meisten meiner Follower festgestellt haben dürften – vertieft auseinandersetze und Schallplatten sammle, die zwischen 1917 und 1931 aufgenommen wurden. Vielleicht wird man nach diesen Ausführungen die Beweggründe für die Existenz einer solchen Ideologie besser erkennen und einsehen, dass ein Vorwurf der kulturellen Aneignung nicht immer komplett haltlos und lächerlich sein muss. Für mich handelt es sich allerdings um einen Diskurs, der mit der amerikanischen Gesellschaft zusammenhängt und daher praktisch ausschliesslich im Zusammenhang mit der amerikanischen Gesellschaft geführt werden muss. Unser Gastautor Emrah Erken lebt in Zürich.

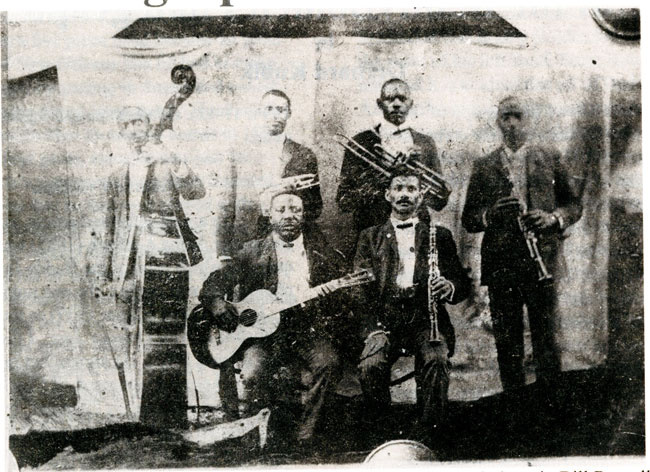

Die Musik, die wir heute als Jazz bezeichnen, entstand circa im Jahr 1895 in New Orleans. Erfunden wurde sie klarerweise von Farbigen. Der erste Jazzbandleader war der legendäre Buddy Bolden, von dem nur ein Foto aus dem Jahr 1906 existiert, der den Kornettisten gemeinsam mit seiner Band zeigt. Buddy Bolden soll ein fantastischer Spieler gewesen sein und wurde in der Stadt sehr schnell bekannt und verehrt. Für seine Eigenschaft als bester Hornbläser der Stadt bekam er den Beinamen «King», so wie später Freddie Keppard und Joe Oliver. Jedenfalls nahm Buddy Bolden, der erste Bandleader des Jazz, nie auf, obwohl dies rein technisch betrachtet durchaus möglich gewesen wäre, weil er befürchtete, dass andere Spieler ihn nachahmen konnten. Ausserdem soll er seine Hand mit einem Tuch abgedeckt haben, damit andere Trompeter sein Fingerspiel nicht kopieren konnten.

Obwohl es bereits vorher möglich gewesen wäre, wurde die erste Jazzplatte der Welt erst am 26. Februar 1917 aufgenommen, und zwar durch die Original Dixieland Jass Band (Jass ist die Schreibweise vor 1918). Es handelte sich dabei um eine weisse Band und auch in den Folgejahren wurden mehr Aufnahmen mit weissen Bands gemacht als mit schwarzen. Die Original Dixieland Jass Band nahm für sich aber auch in Anspruch, Jazz erfunden zu haben und bezeichnete sich als «Creators of Jazz». Doch nicht nur das. Nick LaRocca, der Bandleader von Original Dixieland Jass Band, meinte sogar: «Our music is strictly white man’s music…My contention is that the Negroes learned to play this rhythm and music from the whites…The Negro did not play any kind of music equal to white men at any time.» Die Aussage von Nick LaRocca ist selbstverständlich rassistisch und vor allem falsch. Man könnte sie allenfalls ein wenig relativieren, wenn man bedenkt, dass die Jazzmusik, wie sie von Original Dixieland Jass Band gespielt wurde, von einer weissen Kultur beeinflusst ist und sich auch vom frühen schwarzen Jazz unterscheidet. Die Wurzeln des Jazz befinden sich allerdings dennoch eindeutig bei den Afroamerikanern. Auch wenn weisser Jazz und schwarzer Jazz von Kennern sofort unterschieden werden kann, weil wir es im Vereinigten Staaten aufgrund der strengen Rassentrennung durchaus mit verschiedenen Kulturen zu tun haben, ändert dies nichts an den Ursprüngen. Der Ursprung des Jazz war klar schwarz.

Es ist natürlich extrem unfair, wenn die Bedeutung der afroamerikanischen Kultur bei der Entstehung des Jazz komplett negiert wird, wie dies von Nick LaRocca getan wurde, wenn man bedenkt, dass die Band auch weltberühmt wurde, gut verdiente und sogar vor dem Prince of Wales spielen durfte. Dieses komplette Ausblenden des afroamerikanischen Inputs, die Negierung ihrer Rolle bei der Entstehung des Jazz und die Aneignung des Jazz durch Weisse kann man durchaus als Cultural Appropriation bezeichnen.

Ein weiteres späteres Beispiel ist jenes des Produzenten Irving Mills, der einen der talentiertesten Jazzmusiker aller Zeiten, namentlich Duke Ellington, schamlos ausbeutete. Es gibt Stücke, die von Duke Ellington komponiert wurden, aber als Komponist Irving Mills aufgeführt wird, der dann die entsprechenden Einnahmen machen konnte. Duke Ellington verdankte diesem erfolgreichen Produzenten sehr wesentlich seine Karriere, wobei er bei seinem Talent sicherlich auch von jemand anderem hätte produziert werden können, der seine Stücke nicht stahl. Auch das Verhältnis zwischen Irving Mills und Duke Ellington ist ein unrühmliches Kapitel der Jazzgeschichte. Sie zeigt die Abhängigkeit eines farbigen Musikgenies, der aufgrund des strukturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten nicht sein eigener Chef sein kann und von einem skrupellosen Produzenten schamlos ausgebeutet wird. Cultural Appropriation? Ich würde dies bejahen.

Natürlich gibt es viele Beispiele im alten Jazz, bei denen sich weisse Musiker von schwarzen Musikern beeinflussen liessen. Johnny Dodds dürfte sicherlich ein Einfluss für Benny Goodman gewesen sein. Allerdings gab es auch den umgekehrten Fall: Der schwarze Saxophonist Lester Young («Prez») nannte beispielsweise den weissen Frank Trumbauer als einen frühen Einfluss. Ich denke, dass wir in diesen Fällen nicht von Cultural Appropriation sprechen sollten. Von einer Ausbeutung oder von einer Negierung des Einflusses einer anderen Kultur kann in diesen Fällen nicht gesprochen werden.

Ganz zum Schluss eine Beobachtung, die ich ganz grundsätzlich bei Sammlern von Jazz und Blues gemacht habe. Die allermeisten Sammler sind etwas älter, männlich und überwiegend weiss. Leider habe ich nur einen einzigen afroamerikanischen Sammlerfreund, der etwas jünger ist und sowohl schwarzen als auch weissen Jazz sammelt. Ansonsten sind es aber überwiegend sog. «alte weisse Männer», die diese alte Musik am Leben erhalten, das viele Geld für die Schallplatten ausgeben, die Musik restaurieren, Artikel darüber schreiben und wirklich eine Ahnung davon haben. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn wesentlich mehr Afroamerikaner sich für die frühesten Aufnahmen ihrer grossartigen Musikkultur interessieren würden. Es ist aber leider nicht so. Selbstverständlich gibt es auch afroamerikanische Musiker, die sich mit den frühen Formen des Jazz befassen und ihre eigenen Wurzeln darin erkennen wie beispielsweise den berühmten Wynton Marsalis. Aber das grosse Interesse von Afroamerikanern in diesem Bereich der Musik bleibt leider aus. Betreiben die «alten weissen Männer», welche diese Musik sammeln und am Leben erhalten «cultural appropriation»? Die Antwort darauf möchte ich den Lesern überlassen.

Zusammengefasst haben wir es vorliegend mit einem Problembereich zu tun, der herzlich wenig mit Europa und europäischen Erfahrungen etwas zu tun hat. Was Woke in den Vereinigten Staaten adressieren möchte, mag dort eine gewisse Berechtigung haben. Da unsere europäischen Gesellschaften sich von Amerika ganz grundlegend unterscheiden, sollten wir uns – so denke ich zumindest – eigenen gesellschaftlichen Problemen zuwenden.

So wie Du das hier darstellst (ich kenne die Geschichte selber nicht) handelt es sich hier eher um eine Frage von Intellectual Property. Da hat jemand wirtschaftlich ausgenützt, dass die Urheber ihr Werk aufgrund eines rassistischen Umfelds nicht selber vermarkten konnten. IP-Fälle gibt es aber nicht nur aus rassistischen Gründen. Eine gefälschte Louis Vuitton-Tasche in Thailand ist unter diesem Gesichtspunkt auch kulturelle Aneignung. Und gerade im (mir geläufigen) IT-Umfeld gibt es solche Fälle zuhauf. Stets geht es um die Frage „Wer hät’s erfundä?“

Der Fall in Bern (und übrigens auch die allermeisten Fälle in den heutigen USA) sind komplett anders gelagert. Die Band spricht explizit davon, dass sie Reggae spielt. Jedermann weiss, woher diese Musikrichtung stammt. Die Band geht sogar noch weiter und passt ihr Äusseres bis zu einem gewissen Grad und in klar erkennbarer Weise der Herkunft des Reggaes an. Da wird nichts versteckt, vertuscht, geklaut. Ganz im Gegenteil: Man muss sich schon fest Mühe geben, darin nicht eine Hommage an die Urheber dieser Musikrichtung zu erkennen. Insofern sind die Fälle unabhängig vom Kontinent nicht wirklich vergleichbar.

Wenn man das alles so weiterdenkt, dürften auch nur Sachsen als gern verspottete Minderheit Bach oder Wagner spielen …

In der musikethnologischen Forschung gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass die Ursprünge von Jazz, Blues, Soul, Rock und damit der gesamten modernen Popmusik in Afrika lagen. Ganz wesentlich für die afroamerikanische Musik war der Congo Square vor den Toren von New Orleans, wo sich die afrikanischen Sklaven sonntags trafen, um ihre Musik zu machen, die nach zeitgenössischen Berichten rhythmusbetont, schnell und laut war und mit Call and Response gesungen sowie mit Trommeln und Akonting (westafrikanisches Saiteninstrument, aus dem das Banjo hervorging) gespielt wurde. Damit wies sie schon um 1800 wesentliche Elemente der Rock- und Popmusik auf.

Aus den Tänzen und Work Songs differenzierten sich im 19. Jahrhundert mehrere Musikrichtungen aus – wie Blues, Jazz, Gospel/Spiritual – die dann mit Elementen der europäischen Musiktradition fusionierten. „Weiße“ Musiker übernahmen Elemente der „schwarzen“ Musik und umgekehrt. Der „schwarze“ Blues beeinflusste die „weiße“ Country-Musik und umgekehrt und am Ende spielte der „schwarze“ Chuck Berry „weiße“ Hillbilly-Musik in „Salt-and-Pepper“-Clubs (so genannt, weil sich dort „weißes“ und „schwarzes“ Publikum mischte), während der „Weiße“ Elvis Presley Tanzbewegungen und Gesangsstil afroamerikanischer Musiker imitierte. Es war dann auch der Rock and Roll, der die Segregation in der Musik aufhob. Und dann waren es „weiße“ Engländer (!), die den „schwarzen“ Blues wiederbelebten und zur Rockmusik weiterentwickelten. Übrigens war auch der jamaikanische Reggae eine Fusion aus verschiedenen Musikrichtungen, darunter auch europäischen (z.B. Quadrille). (Habe ich alles sehr ausführlich beschrieben in meinem Buch „They Rocked the City“.)

Was will ich damit sagen? – Die Wurzeln der Popmusik liegen eindeutig in (West-) Afrika, aber dann gab es Weiterentwicklungen und gegenseitige Beeinflussungen, so dass man Musik nicht rassifizieren kann (auch ein Rassismus mit positiven Vorzeichen bleibt Rassismus). Es gibt keine „schwarze“ und „weiße“ Musik mehr, allenfalls gute und schlechte. Wenn meine Studierenden kulturelle Appropriation wittern, zeige ich ihnen gern die Videos von „Playing for Change“, wo Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt bekannte Songs covern – teilweise unter Beteiligung der ursprünglichen Komponisten.

Es geht um Respekt vor der Kultur einer Bevölkerung, noch dazu einer über Jahrhunderte diskriminierten. Der Mangel an Respekt beruht(e) auf Rassismus, war besonders massiv in der Anfangszeit, zieht sich aber bis in die Gegenwart. Ab den 1930er Jahren entwickelte sich allmählich die Erkenntnis, dass der Jazz nicht nur aus afro-amerikanischer Subkultur stammt, sondern dass auch danach die großen, richtungsweisenden Innovatoren stets Afro-Amerikaner waren (Parker, Coltrane usw.).

Durch die Verschulung des Jazz in den letzten Jahrzehnten rund um den Globus wurde er von extrem vielen MusikerInnen aufgesogen, die mit afroamerikanischer Subkultur nichts zu tun haben, ihn von dieser Subkultur ablösen und in einer Flut von Nachahmungen und Verwässerungen „kaputtspielen“. Sie mögen diese Musik lieben, sind wohl oft nette Leute, schätzen ihre Vorbilder, aber es ergibt doch für die eigentliche Kultur ein massives Problem. Junge Afro-Amerikaner empfinden Jazz heute oft als „weiße“ Musik, mit der sie sich nicht mehr identifizieren können, und allgemein löst sich ein Verständnis für die Geschichte, die die echten Meister mit dieser Musik erzählen, auf.

Wie auch immer man die Dreadlocks-Geschichte wahrnimmt: Es bräuchte viel mehr Sensibilität für die eigentliche Jazz-Kultur und die Bedeutung, die sie für ihre Schöpfer hat.

https://www.jazzseite.at/Jazz-Qualitaet/Jazz-Verstaendnis.html

„Wie auch immer man die Dreadlocks-Geschichte wahrnimmt: Es bräuchte viel mehr Sensibilität für die eigentliche Jazz-Kultur und die Bedeutung, die sie für ihre Schöpfer hat.“

Ich habe Jazz im Gegensatz zu vielen Freunden nie gemocht, bis ich auf de Musik einer Europäerin, einer Samin, nämlich der Nowegerin Mari Boine, gestoßen bin, die aus meiner Sicht nichts anderes machte, als die Musik Lapplands zu modernisieren. Das wurde zu meiner Überraschung beim Jazzfestival als Jazz bezeichnet.

Nun bin ich musikalischer Laie, aber mir wurde gesagt, daß das deshalb Jazz sei, weil es improvisierte Musik wäre.

Aus meiner laienhaften Sicht soll man sich an Musik freuen, oder eben nicht. So suche ich mir meine Musik aus, und die Frisur ist Nebensache beim Hören. Wenn stimmt, daß „Junge Afro-Amerikaner empfinden Jazz heute oft als „weiße“ Musik, mit der sie sich nicht mehr identifizieren können“, ist das für mich nur das Zeichen, daß sich die Kultur weltweit vermischt hat. Ich habe immer geglaubt, daß das ein Zeichen des Fortschritts wäre, weil meine Eltern sich außereuropäische Musik nie angehört hätten. Auch keinen Jazz. Den schon gar nicht. Ich habe mein Gehör sehr mühsam an Weltmusik gewöhnt, bis ich manches davon richtig gut gefunden habe. Musik hören ist sowieso Übungssache,

#3 „Call and response“ ist – wie Sie selbst wissen – nicht nur eine uralte, sondern auch weltweit verbreitete Art und Weise geminsamen Singens.

Man unterscheidet bei den Gesängen, genauer den einstimmigen, später den mehrstimmigen liturgischen Gesängen des europäischen Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen responsorial und antiphonal (was Ihnen sicher nicht unbekannt sein dürfte).

Was in Ihren Ausführungen fehlt (wohl aus Platzgründen), ist der Verweis auf den Umstand, dass die afrikanischen Musiker sich europäischer Instrumente bedienten: Kornett (Corent à pistons), Posaune, Trompete und Klarinette, und schließlich das Qualitätsprodukt eines aus dem belgischen Dinant stammenden Instrumentenbauers.

Außerdem bewegte sich der „New-Orleans-Jazz“ (ich fasse diese Entwicklung einfach einmal unter diesem Namen zusammen, weil es hier um etwas anderes geht, als stilistische Differenzierung), innerhalb des Rahmens des Dur-Moll-tonalen Systems und lehnte sich auch relativ eng and die „quadratische“ Taktmetrik als Bezugssystem an.

Zudem (o Sünd und Schand‘) konnten die ganz Großen des Jazz, weie Parker, Gillespie, Armstrong, Ellington etc. Noten lesen und hatten häufig sogar eine klassische Ausbildung in Harmonielehre. (Manchmal behaupteten man auch das Gegenteil, was jedoch der Legendenbildung vom „Nautrgenie“ diente, ebenso wie die Legende von einer rein spontan inspirierten Improvisation. Jeder der die Takes mit Gillespies Proben kennt, weiß, dass sowohl die „Spontaneität“ der Band als auch des Solisten das Ergenis sehr harter anstrengender Arbeit sind.

Natürlich stimmt das alles und das Verbinden vieler Einflüsse ist natürlich wertvoll. Jazz tat das schon immer. Aber es gibt Kulturen, die bestimmte Qualitäten in einer längeren Tradition sehr stark entwickelt haben, z.B. die klassische europäische Musik, die klassische indische Musik, Trommeltraditionen an der afrikanischen Guinea-Küste, afro-kubanische Musik … und eben auch die Jazz-Tradition von Louis Armstrong usw..

Wenn man Mari Boine mag und das meinetwegen als Jazz versteht, gibt es keinerlei Einwand. Aber für manche kann es wertvoll sein zu wissen, dass es eine spezielle Jazz-Kultur gibt, die zur Spitze zählt, was Menschen musikalisch je hervorgebracht haben. Mari Boine ist nicht auf dem Level von Bach, Mozart, Beethoven, Bela Bartok und so weiter. Das ist auch völlig egal, solange es einen nicht um diese speziellen, hoch entwickelten Qualitäten geht. Armstrong, Parker, Coltrane, Steve Coleman und so weiter sind auf diesem Level und sehr, sehr hip noch dazu. Aus solcher Musik kann man einen unvergleichlichen Kick beziehen. Mari Boine ist für mich langweilig, aber das heißt keineswegs, dass ich mir irgendwie besser vorkomme, sondern einfach, dass ich spezielle kulturelle Sachen mag. Und ich mache dafür ein wenig Werbung, weil es selten jemand tut und diese Sachen verloren zu gehen drohen.

Zu Don Giovanni:

Die Jazz-Tradition, die ich meine, hat sehr viele Einflüsse verarbeitet, besonders auch europäische. Die afrikanischen sind unterschwellig, nicht einfach erkennbar. Man kann diese Jazz-Tradition nicht mithilfe einfacher, klarer musiktheoretischer Merkmale von anderer Musik abgrenzen. Aber die klassische europäische Musik kam auch aus vielen Einflüssen aus aller Herren Länder zustande und ist ebenso wenig klar abgrenzbar. Und dennoch haben wir alle eine ziemlich klare Vorstellung von dieser Musikkultur, die uns seit unserer Schulzeit vertraut ist.

Bei der afro-amerikanischen Jazz-Tradition tun wir uns schwerer, weil es eine fremde Kultur ist und sie uns nie vermittelt wurde. Man muss einiges über sie erfahren, und zwar von echten Insidern, um für sie ein wenig Verständnis mit Gespür zu bekommen. Das ist reizvoll und horizonterweiternd.

#3,#8

Ich wage einmal folgende (steile) These: Ein Ellington hätte sein berückenden Soli nur ohne den Flügel, den er benutzte (vielleicht ein Steinway) nie ausführen können: Sowohl die Mechanik als auch die gleichschwebende temperierte Stimmung ermöglichten ihm das, was wir heute noch als ästhetisch superior zu empfinden pflegen. Ebenso bei Parker und Coltrain (u.a.): Hier war es die raffinierte Klappentechnik von Adolphe Sax‘ und die leichte Ansprechbarkeit der Instrumentenfamilie (bevorztugt wurden bekanntlich Alt- und Tenorsaxophon). Auch Armstrong, Gillespie oder Davies nutzten die verfeinerte Technik des frühen 20. Jahrhunderts für ihre virtuosen Parts.

Kurz: Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte verfeinerte Technik des Instrumentenbaus und die allgemeine gleichschwebende Temperatur bei Tasteninstrumenten, mit denen man ungehindert in sämtlice Tonarten (nicht nur des Dur-Molltonalen Systems) wechseln konnte und eine zuvor nie gekannte Beweglichkeit erreichte, war es, die – neben den Granden, versteht sich – dem „Jazz“ zu Siegeszug verholfen haben.

Von den vielen Einflüssen aus aller Herren Länder auf die europäische M;usik, fällt mir nur die jüdische (Tempelgesänge) und später die byzantische Musik ein.

Rohrblattinstrumente in Form von Oboen und Blechblasinstrumente in Form von Langtrompeten kamen aus Asien, Saiteninstrumente aus dem Nahen Osten, auch Trommeln, so gut wie alle Vorfahren der Instrumente eines Sinfonie-Orchesters stammen von woanders her. Das Tonsystem kam aus dem alten Griechenland, das Einflüsse aus älteren Kulturen verarbeitete. Auch unterschiedliche europäische Volksmusikarten beeinflussten die Klassische Musik stark. Das schmälert in keiner Weise die Leistungen der „klassischen“ Komponisten. Alle Kulturen bauen auf Vorgängern auf. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, Beethovens Musik mag ja gut und schön sein, aber er hat die Instrumente, auf denen sie gespielt wird, nicht selbst erfunden.

Warum wird gegen die großartigen kulturellen Leistungen von Afro-Amerikanern wie Parker, Coltrane usw. eingewendet, dass es ja die „weißen“ Europäer waren, die diese Leistungen mit ihren Erfindungen der Instrumente ermöglichten? Die gesamte Jazzgeschichte hindurch wurden diese Leistungen vom „weißen“ Kultur-Establishment herabgesetzt und geleugnet. Auch wenn es nicht rassistisch gemeint ist, es ist eine unbewusste Form davon – eurozentrische Überheblichkeit, die sich bis heute beharrlich einem weltoffeneren Verständnis widersetzt und überall Besitzansprüche erhebt.

#10 Verzeihung, aber Ihr Vergleich ist ein wenig schief. Es ist keine Herabsetzung der Musiker wenn ich sage, die Instrumente derer sie sich bedienten, hatten es ihnen ermöglicht, das zu leisten, wozu sie fähig waren.

Um es nochmals zu sagen: Es war die Symbiose zwischen musikalischer Kreativität (der afroamerikanischen Musiker) und den technischen Möglichkeiten der vorgefundenen Instrumenten Saxophon, Trompete, etc. Ja, es ist nicht übertrieben zu sagen, sie hätten die technischen Möglichkeiten erheblich erweitert bzw. voll genutzt. Dies ist allerdings längst Konsens.

Dies als Herabsetzung zu bezeichnen, ist mehr als befremndlich. Und gegen den Vorwurf eines indirekten Rassismus verwahre ich mich entschieden!

Übrigens: Als Stammvater der Trompete gilt der Nafir, auch Sarazenentrompete genannt. Dieser hat mit dem modernen Instrument allerdings nur noch das überwiegend zylindrische Rohr gemeinsam.

Die Orgel kam übrigens aus Byzanz.

Welches Tonsystem meinen Sie denn: Das Dur-Moll-tonale, das System der Kirchentöne, die allerdings Weiterentwicklungen des diatonon darstellen. Solche Genealogien führen zu nichts.

Übrigens: Estampes, hier insbesondere „Pagodes“ ist ein Produkt der Auseinandersetzung Debussys mit der javanischen Gamelanmusik, deren Haupttonsystem der Slendro (gleichmäßig gestimmte Ganztonleiter) ist.

Schalmeine – also Doppelrohrblattinstrumente, waren und sind über den ganzen Globus verbreitet und – wie die Musikenthnologie seit langem weiß, unabhängig voneinander entstanden. Ebenso die verschiedenen Flöteninstrumente (Schneideninstrumente) und natürlich alle Arten von Hörnern.

Zu #11:

Sind Beethovens Sinfonien eine „Symbiose“ aus seiner Kreativität und dem Erfindungsgeist der Konstrukteure der Instrumente des Sinfonie-Orchesters? Niemand käme auf die Idee, Beethovens Werk so zu sehen. Warum beim Jazz?

Sie erwähnten die europäischen Errungenschaften wohl, weil Sie sich da gut auskennen, und Sie denken nicht, wie ich angedeutet habe. Aber die Problematik, die ich versucht habe aufzuzeigen, ist nun einmal sofort da. Darum kommt jemand z.B. auf die Idee, diese Schweizer Dreadlocks könnten ein Übergriff sein – weil unter der Oberfläche kulturelle Enteignung ein nach wie vor aktuelles Problem ist.

Zu #12 „Niemand käme auf die Idee, Beethovens Werk so zu sehen. Warum beim Jazz?“ Gerade weil diejenigen, die sich über das bloße Hören hinausgehend intensiv mit Musik, hier Beethoven beschäftigen: Ohne die intrumentenbautechnischer Errungenschaft des Hammerflügels, hätte Beethoven nämlich einige seiner letzten Klaviersonaten nicht schreiben können, bzw. wäre das, was er in Noten niederlegte, nicht ausführbar gewesen. Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Stimmung (der Flügel war annähernd gleichschwebend gestimmt) bestimmte harmonische Folgen erst zuließ. (auch J.S. Bachs „Wohltemperiertes Clavir“ ist entstanden, weil die bautechnischen und stimmungstechnischen Möglichkeiten gerade geschaffen worden waren, von tüchtigen Handwerkern). Dies tut der Größe Beethoven, Bachs u.a. keineswegs Abbrucht, ebensowenig den Granden des Jazz, die sich moderner Instrumente bedienten (und sogar Anregung für deren Verbesserung gaben, z. B. beim Klappensystem des Saxophons).

Dass es die afroamerikanischen Künstler waren, die dem Saxophon erst zu der Stellung verholfen haben, die es jetzt hat, ist für Kenner trivial: Anders als Adolphe Sax intendiert hatte, etablierte sich das Saxophon nämlich nie richtig in das klassische Sinfonieorchester. Es blieb dort ein Exot, wie z. B. in Ravels Bolero (Sopranino, Sopran, Altsaxophon), bei Strawinsky, Krenek, Debyssy, Glasunow und führte eher ein Schattendasein.

Allerdings ahne ich den Grund Ihrer beharrlichen Weigerung, diese Zusammenhänge anzuerkennen und das Wort „Rassismus“ „Übergriff“ etc. so locker in den Mund zu nehmen: Es ist das tiefe Misstrauen des Liebhabers gegenüber dem Kenner, der den enthusiastischen Musikgenuss, nobilitiert durch das Attribut „Weltoffenheit“ stört. Dass Musik sich nicht nur im schöperischen Agieren erschöpft, sondern harte, häufig sogar bis zu zum Erbrechen mechanische Arbeit ist, würden Ihnen u. a. Mozart, Lizt, Bartok, Stockhausen, Parker, Gillespie, Ellington bestätigen, lebten sie noch. Ihre Auffassung, lieber Mampf, ist ein Relikt Adornoscher Ästhetik der Verweigerung (der gesellschaftlichen Affirmation), wie Markuse zu sagen pflegte sowie der Anbetung der vitalen poetischen Kreativität der Erleuchteten. Deren Ursprung können Sie vor allem in „Wahnfried“ betrachten. Die von Schumann stark geförderte Auffassung, das Poetische sei das allein Ausschlaggebende in der Musik, demgegenüber das „mechanisch-rechnische“ unbedeutend sei, ist von Wagner sogar vermarktet worden. Es gibt Postkarten auf denen der Meister, in Samt gekleidet im Fauteuil sitzend, vom Lichtstrahl der Inspiration erleuchtet wird.

Damit schließe ich für meinen Teil die „Diskussion“. Haben Sie weiterhin Freude an der Musik.

@ Don Giovanni, @Mampf, eurer Diskurs gefällt mir. Das Niveau ist hoch und inhaltlich besonders für mich Laien hochinteressant. Bleibt bitte dabei.

@Mampf „Aus solcher Musik kann man einen unvergleichlichen Kick beziehen.“ Diesen Kick suche ich auch. Aber den finde ich persönlich nur bei ganz, ganz wenigen Stücken. Z.B. beim Raga jog von Ravi Shankar, oder Ustad Bismillah Khan – Raag Malkauns. Bei der Klassik mag ich Alfred Brendel plays Schubert: Hungarian Melody D817. Andere Klassik ist mir zu anstrengend, bzw. da gibt es bei mir keinen Kick.

Dazu kommt Nirvana, Pinkfloyd, Mari Boine, The Tiger Lillies und der Krete Psarandonis. Das ist aber schon fast alles. Mein Musikgeschmack ist trotz der Breite ziemlich eingeschränkt.

Ich mag eigentlich nur solche Musik, die bei mir einen tranceähnlichen Zustand bewirkt. Das geht auch manchmal mit einem Didgeridoo, der wirklich ersten Trompete. Ich bin aber hörgeschädigt und kann nicht Musik so genießen, wie jemand mit dem absoluten Gehör. Vielleicht spielt die Qualität der Instrumente bei mir auch deshalb keine große Rolle.

Ich weiß aber aus der Geschichte der Bildenden Kunst, daß die europäischen Künstler immer wieder von außereuropäischer Kunst inspiriert wurden. Warum sollte das bei den Musiker jemals anders gewesen sein?

Die Diskussion über Technik, Virtuosität und Musikgeschichte bewegt sich ja auf einem hohen Niveau, geht aber mM am Thema vorbei:

Die Ursprünge des Jazz waren schwarz und kulturelle Aneignung.

Ersteres wird niemand bezweifeln können, mit dem zweiten habe ich so meine Probleme. Daß genannte weißer Bandleader sich als Erfinder des Jazz feiern ließ, sehe ich nicht in erster Linie als kulturelles Problem, sondern als Raub geistigen Eigentums. Dieser war nur möglich, weil er in einem rassistischen System stattfand, in welchem der Räuber der Unterdrückergruppe angehörte. Da ging es auch nicht um Kultur, sondern um Geld. LaRocca hatte wohl das wirtschaftliche Potential des Jazz erkannt, und durch dessen Verortung als reinweiße Stilrichtung für die Masse des Publikums akzeptabel gemacht. In den USA sehen sich Musiker auch heute noch oft sowohl Entertainer als auch als Unternehmer. Da wird mit harten Bandagen gekämpft; strukturell unterlegene Gruppen haben dann schlechte Karten.

Was heutzutage als „kulturelle Aneignung“ bezeichnet wird, sehe ich idR als ganz normalen Prozeß der Menschheitsgeschichte. Kulturelle Errungenschaften werden weitergegeben, früher oft über Handelswege, weiterentwickelt und wieder von anderen aufgenommen und weiterentwickelt… Die heutige Mathematik ist wohl ursprünglich in Indien und China zu verorten, gelangte -auch als Vereinfachung des Rechnungswesens im Fernhandel – in den arabischen bzw. Mittelmeerraum. Die Weiterentwicklung oder schriftliche Vereinfachung, formal zB durch die Einführung des Gleichheitszeichens usw fand in Mitteleuropa statt, jetzt ist die Mathematik ein Wissenschaft, die im weltweiten Wettbewerb steht.

Ähnliches beim Jazz: Die Musik der Afro-Amerikaner wurde von diesen auf den Instrumenten gespielt, die zur Verfügung standen, in einem Notensystem, das ihnen geläufig war. Die wirtschaftliche Ausbeutung der Musik und der Musiker hat wenig mit Kultur, jedoch viel mit Machtverhältnissen zu tun. Viele der sg „American Standards“ sind französischen Ursprungs…

Absurd wird es, wenn auf der einen Seite tatsächlichen oder vermeintlichen Rechten vorgehalten wird, sie würden ja mit lateinischen Buchstaben schreiben, arabische Zahlen nutzen und auch sonst reichlich von Erzeugnissen fremder Kulturen profitieren(Pizza, Döner). Von den gleichen Menschen anderen dann kulturelle Aneignung vorgeworfen wird.

Im gleichen Augenblick, in dem ein Künstler ein Gedicht, eine Melodie, ein Bild veröffentlicht, ist es befreit. Jeder Mensch kann es lesen, sich anhören oder anschauen. Es weiterentwickeln, verändern, den Stil kopieren, zitieren, karikieren usw. Die wirtschaftliche Ausbeutung kutlureller „Minderheiten“ ist eine gänzlich andere Sache, welche ich in keinem Fall relativieren möchte.

„Art is one, as humanity and mankind are one.“ So oder ähnlich lautete ein Satz, den ich vor sehr langer Zeit gelesen habe, und nicht mehr weiß, von wem es stammt.

Zu #13:

Sie interpretieren in meine Äußerungen Dinge hinein, die von typisch europäischen Denkweisen geprägt sind (Adorno usw.). Mit denen habe ich nichts zu tun. Der harte, technische Aspekt ist mir sehr wohl bewusst.

Ich versuche seit Langem, Jazz möglichst so zu verstehen, wie er von den großen Schöpfern verstanden wurde. Das geht natürlich nur sehr begrenzt, aber dieser Zugang ist nach meiner Erfahrung wichtig, um zu erkennen, was an dieser Musik so großartig ist. Mich interessiert nicht, wie die von europäischer Bildung geprägten Jazz-Kritiker diese Musik erklären, sondern die Sichtweisen der echten Insider, und ich habe eine Beziehung zu diesen Leuten und ihren Geschichten entwickelt, die mir wertvoll ist. Ich las z.B. gestern, dass Max Roach sagte: „Wir hätten nicht die Duke Ellingtons und Charlie Parkers, wenn wir auf Universitäten gegangen wären und Doktorate bekommen hätten, denn unser Geist wäre in etwas anderes eingerastet.“

Übergriff, Enteignung, Rassismus, eurozentrische Überheblichkeit usw., das ist eine Problematik, die seit den Anfängen des Jazz hinter der Fassade im Raum steht. Wenn man falsche Signale vermeiden will, braucht es Sensibilität für diese Dinge. Ich will Ihnen in keiner Weise auf die Füße treten oder eine ungute Intention unterstellen, sondern darauf hinweisen, was man auslösen kann.

Zu #14:

Absolutes Gehör ist ja selten und für den Hörgenuss wohl auch nicht entscheidend. Auch ein Hörschaden muss wohl keineswegs ein Hindernis sein, um an Musik Spaß zu haben. Und den haben Sie ja offensichtlich! Laie bin ich auch und ich habe festgestellt, dass Musiker und Theoretiker keineswegs immer ein besseres Gespür für Musik haben. Sogar in theoretischer Hinsicht verstehen sie manchmal Dinge ziemlich anders, als sie gemeint sind, gerade im Jazz.

Auch haben Sie offenbar vielfältige Musikinteressen. Die werden sich automatisch ihren Weg bahnen, denke ich. Mich haben in jungen Jahren – im Zusammenhang mit Tanzen – die Rhythmen der Black Music anzusprechen begonnen und das hat über brasilianische und kubanische Musik irgendwann zum Jazz geführt. Es war beim Hören immer ein Pendeln zwischen dem, was sich einfach gut anfühlt, und dem Interesse an Sachen, die eine Herausforderung ergaben. Ich wollte die spannenden Sachen mitkriegen, über die ich gelesen habe. Die waren mir beim Hören dann aber oft zu steil. Ich wechselte hin und her. Allmählich wurde mir einiges vertrauter, manches fühlt sich aber auch heute noch nicht gut an und dabei belasse ich es dann. Wenn man (musikalisch) viel „herumfährt“, ist man irgendwann weit herumgekommen.