Nokia online: Nette Nokiawelt

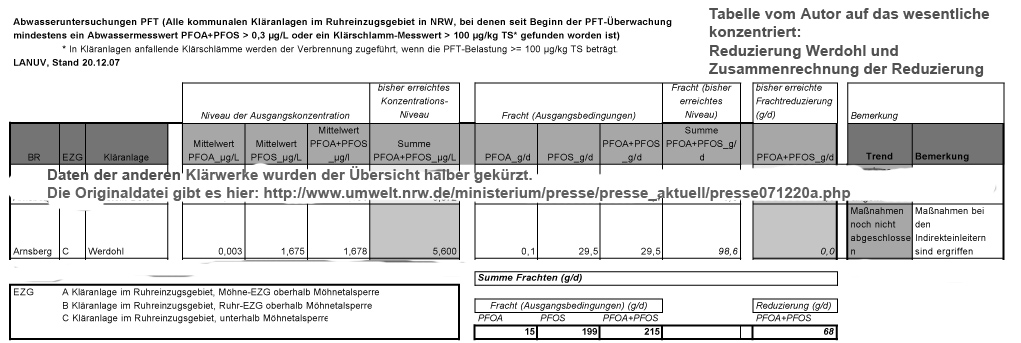

Wieso bloß waren die Arbeitnehmer, die Stadt Bochum und die Landesregierung so blöd zu glauben, das Nokia, trotz des Werkneubaus in Rumänien, am Standort Bochum festhalten würde? Nun ja, vielleicht weil sie dem Ethikgewäsch der Finnen geglaubt haben. Denn im März 2007 sah die Welt in einem nokiainternen Papier zum Standort Rumänien noch ganz anders aus. Wir dokumentieren:

Questions and Answers: New mobile device factory in Romania

Why Romania?

There are several criteria supporting an investment decision in the Cluj Napoca area, such as good availability of labour, good inbound and outbound logistics connections and long industrial tradition in the area. The new plant will operate according to the EU and Romanian legislation.

Why didn’t you expand in Finland/Germany/Hungary?

Our existing plants have been expanded already before and they have achieved their optimal sizes.

Will your Finnish subcontractors now move to Romania?

An industrial park will be established in Cluj, enabling a number of key partners to locate their operations in the area.

How many jobs will be created in Cluj County?

If we proceed with the plans, the factory will ramp-up gradually; we expect to recruit approximately 500 people this year.

You say that this facility would be an addition to your current production. How much do you estimate to increase your capacity?

We don’t disclose production capacity per factory. However, the mobile device business is a growing industry. For instance; we announced in conjunction with our quarterly results announcement that we expect the global mobile device market to grow by up to 10 % in volume in 2007.

Our current production sites are as follows:

· In APAC, we continue to develop production activities in China (Beijing and Dongguan) Chennai, India, and Masan, South Korea.

· In Europe, we have recently expanded the Komarom factory in Hungary, and our Salo factory in Finland and our Bochum factory in Germany operate at a high capacity

· In Americas, we have recently expanded the Reynosa factory in Mexico and continue at full speed in Manaus, Brazil.

Are you planning to move manufacturing out of Finland?

No, the reason for the new production facility is to meet the growing consumer demand in markets in Europe and Middle East and Africa.

Does the Cluj County factory take production away from other Nokia factories?

Although demand and factory loading are very much seasonally driven in mobile device business, our existing factories have been operating at a very high capacity due to the global market growth in mobile devices. The reason for the new production facility is to increase our capacity to cater for the demand in markets in Europe and Middle East and Africa.

Will this factory focus on low-end phones?

The factory will focus on providing products for Europe and Middle East and Africa.

To which markets do the factories ship the phones manufactured?

The Mexican and Brazilian plants primarily supply the North and South American markets, the European plants principally supply the European market and non-European countries that have adopted the GSM standard. The Asian plants primarily supply the Asian markets.

Which of your suppliers will start their manufacturing in Romania?

They will announce their plans in due course. We believe that this new factory can offer interesting opportunities for some of our suppliers, too.

Which of your suppliers will encourage to set up shop in Romania?

At this stage, the plans and decisions are not finalized yet. We cannot disclose this kind of information as the negotiations are ongoing.

Was your decision to invest in any way affected but the fact that you already have Intellisync R&D activities in Romania?

Intellisync R&D didn’t have impact to the selection of the manufacturing location.

Nach der Lektüre des Textes sein ein weiteres Mal der Blick in einen exzellenten Artikel des Manager-Magazins empfohlen. Das Magazin beurteilt die Standortentscheidung Nokias kritisch.

…und übrigens auch von dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an Nokia zum Rekordgewinn.

Foto: Archiv

Foto: Archiv