Bohren & Der Club of Gore, Samstag, 27. November, 20.00 Uhr, Ringlokschuppen, Mülheim

Der Ruhrpilot

NRW: Linke erwägt Etat-Billigung…Kölner Stadtanzeiger

JMStV: Meinungsschnippsel aus NRW…Netzpolitik

NRW II: Linke bleibt im Visier des Verfassungsschutzes…RP Online

NRW III: Land pocht auf Nachtruhe am Flughafen Dortmund…Der Westen

NRW IV: Linke macht Druck bei Aus für Studiengebühren…Der Westen

Ruhrgebiet: Mobbing gegen deutsche Schüler auch im Revier…Der Westen

Ruhr2010: Der Platz des gebrochenen Versprechens…Der Westen

Ruhr2010 II: Gisela – merkwürdig, denkwürdig, besuchenswert…Musik in Dresden

Bochum: Manfred Busch bleibt Chef der Kämmerei…Ruhr Nachrichten

Fußball: Erstes Geständnis im Fußball-Wettskandal…Ruhr Nachrichten

Integration: „Gewaltverherrlichende Machokultur“…Stern

Umland: Szenen einer Ehe – Schwarz-Grün steckt in Hamburg in der Krise…Welt

Umland II: 250.000 Euro für den Flughafen Meschede-Schüren…Zoom

Curved Yellow Fruits

Curved Yellow Fruits + Gloria Swanson, Freitag, 26. November, 19.30 Uhr, ROTTSTR5 Theater, Bochum, Eintritt: 6 Euro

Rund um das Grenzgebiet zwischen Rock, Funk und Jazz bietet die vierköpfige Band dem Zuhörer ein vielfältiges Klangerlebnis. Mal treffen vertrackte Basslinien auf melancholische Vocals, mal lateinamerikanische Rhythmen auf psychedelische Gitarrensounds. Es geht den Musikern aus dem Ruhrgebiet in erster Linie darum, die diversen Einflüsse einem übergeordnetem Konzept zu unterwerfen. Keine lose Ansammlung bewährter Standards, sondern größtmögliche Vielfalt in der Einheit.

Friede, Freude, Aufsichtsrat

Zum Abschluss seiner Karriere wird es versöhnlich. ThyssenKrupp-Chef Ekkehard Schulz kann im Einvernehmen mit den Betriebsräten den Standort in Düsseldorf-Benrath schließen.

Noch im vergangenen Jahr tobte ein heftiger Kampf zwischen der Führung um Schulz und den Arbeitnehmern. Mit harten Ankündigungen – Stellenabbau, Verkauf von Tochtergesellschaften – hatten die Konzernoberen die Belegschaft in Wallung gebracht. In der Kritik stand vor allem Schulz, der es nicht lassen konnte, von betriebsbedingten Kündigungen zu sprechen. Die wollte er zwar nicht, er wollte sie aber auch nicht ausschließen.

Ziel war, die Macht der Betriebsräte zu brechen. Gelungen ist ihm dies nicht. Auch wenn mit dem Konzernumbau Aufsichtsräte in den Sparten wegfielen und der Betriebsrat damit weniger Mitspracherecht hat, faktisch geht gegen die Belegschaft nichts. Dies zeigt sich beim Umbau der Edelstahlsparte.

Das Düsseldorfer Werk ist eines von vier in Deutschland. Und es ist das kleinste, innerhalb einer defizitären Sparte ist das ein verlorener Posten. Den Betriebsräten ist es daher leicht gefallen, dem Umbau zuzustimmen. ThyssenKrupp sichert einen sozialverträglichen Umbau zu; keiner der 550 betroffenen Mitarbeiter fällt in die Arbeitslosigkeit. Wichtig war dem Betriebsrat vor allem aber, dass kräftig investiert wird.

Im Unternehmen geht nämlich die Furcht um, dass mit dem neuen Edelstahlwerk in den USA Kapazitäten in Deutschland geschlossen werden könnten. Alleine die Verlagerung der Kapazitäten von Benrath nach Krefeld wird sich der Konzern nun rund 250 Millionen Euro kosten lassen.

Die Maßnahme ist sicherlich richtig und im Sinne von Unternehmen und Belegschaft. Die aus Sicht von Schulz positive Begleiterscheinung wird sein, dass die Betriebsräte ihm keine Steine beim Weg in den Aufsichtsrat in den Weg legen werden. Auf der Sitzung am Freitag wird das Gremium einem Vorschlag der Krupp-Stiftung zustimmen, dass Schulz mit seinem Ausscheiden aus dem Vorstand am 21. Januar direkt in den Aufsichtsrat wechseln kann.

Dass ist zwar nicht wirklich im Sinne des Corporate-Governance-Kodex, aber der ist nun wirklich nicht so wichtig. Auch wenn der maßgeblich von Thyssen-Krupp-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme entworfen wurde.

Sarrazin, das Lehmbruck-Museum und der Couch-Künstler

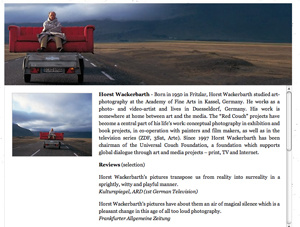

Horst Wackerbarth hatte eine Idee: Er fotografiert eine rote Couch. Immer an anderen Standorten. Das ist nett. Nun rechtfertigt er die Einladung Tilo Sarrazins ins Duisburger Lehmbruck Museum.

Horst Wackerbarth hatte eine Idee: Er fotografiert eine rote Couch. Immer an anderen Standorten. Das ist nett. Nun rechtfertigt er die Einladung Tilo Sarrazins ins Duisburger Lehmbruck Museum. Stellungnahme von Horst Wackerbarth zur Veranstaltung im Lehmbruck Museum am 29.11.10 ab 18 Uhr „Thilo Sarrazin liest & diskutiert mit dem Künstler und dem Publikum“:In diesen Tagen erreichen mich zahlreiche Anrufe und Emails von Einzelpersonen und organisierten Gruppen, mit der Aufforderung und/oder der Bitte die Veranstaltung am 29. November mit/gegen Thilo Sarrazin abzusagen.Man dürfe Thilo Sarrazin und seinen umstrittenen Aussagen kein öffentliches Forum geben und/oder es sei eine billige Masche für das Lehmbruck Museum und die Ausstellung „Here & There“ Reklame zu machen.Hierzu nehme ich Stellung:1. Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ hat sich über 650.000 Mal verkauft. Das Thema wird in allen führenden Talkshows und allen relevanten Medien, Print und TV, rauf und runter behandelt.Thilo Sarrazin hat faktisch sein Forum, die große Öffentlichkeit. Bei der Veranstaltung im Lehmbruck Museum ist der Kontext aber ein völlig anderer.2. Die Veranstaltung im Lehmbruck ist keine Talkshow oder Selbstdarstellung für Thilo Sarrazin und dessen Buch. Denn die Ausstellung „Here & There“ ist das lebendige, menschliche Gegen-modell zu den in „Deutschland schafft sich ab“ vertretenen Thesen.Die Gegensätze können größer nicht sein:– Technokrat vs. Künstler– „preußischer“ Beamter vs. Weltbürger– Statistiken, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Prognosenvs. Biografien von Individuen– Populismus vs. Kunst3. Mein Lebenswerk „ The Red Couch – A Gallery of Mankind“ bringt alle Menschen auf Augenhöhe. Die Rote Couch ist eine Bühne für Integration und Gegensätze. Seit „Here & There“ ist die Funktion der Roten Couch erweitert um eine Kommunikationsplattform für Menschen, die sich im normalen Leben nicht begegnen oder sogar aus dem Weg gehen, zum Beispiel:– Der Neo-Nazi mit Kampfhund und Trabi und der Türke, jüdischen Glaubens vor demehemaligen Hauptquartier der Gestapo in Weimar, der Stadt von Goethe, Schiller,Beethoven, aber auch Buchenwald.– Die Einbürgerung vor dem Duisburger Rathaus und die Abschiebung in der JVA Büren.– Die Polizeibeamtin mit türkischem Hintergrund und der Ultra-Fussballfan mititalienischem Hintergrund.– Der Vorstandsvorsitzende der TUI und die türkisch-marokkanische Auszubildende einesReisebüros.– Der Kardinal aus Mittelamerika in der Moschee in Duisburg-Marxloh, usw.Auf der Couch ist auch Platz für eine „Auseinander-Setzung“ mit Herrn Sarrazin!Deshalb war ich mit dem Vorschlag von Raimund Stecker, Thilo Sarrazin in die Ausstellung einzuladen, einverstanden und nehme an der Veranstaltung teil.Horst Wackerbarth, Düsseldorf im November 2010P.S.: Das Lehmbruck Museum, ein Haus für Internationale Skulptur, befand sich zwei Jahrzehnte im „Dornröschen-Schlaf“.Vom Bestand und der Bedeutung her Bundesliga spielte es leider Regionalliga. Wenn der neue Direktor Raimund Stecker u. a. Shirin Ebadi (Iran, Friedensnobelpreisträgerin 2003), Günther Grass (Nobelpreisträger Literatur 2008) und jetzt Thilo Sarrazin einlädt, ist dies auch der Versuch, das Museum aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teilhaben zu lassen und das ist sinnvoll.

Geständnis eines Euro-Befürworters

Ja, ich gestehe: auch ich hatte zu denen gehört, die damals – also so vor zehn, fünfzehn Jahren – die Einführung einer europäischen Gemeinschaftswährung befürwortet hatten. Ja, ich weiß: es erscheint bigott, etwas zuzugeben, was ohnehin nicht zu leugnen ist. Ich möchte nicht dastehen, wie ein überführter Politiker, der scheibchenweise nach jeder neuen Enthüllung ein neues Teilgeständnis nachschiebt. Ich packe aus. Alles.

Ja, ich hatte für den Euro geworben – überall, zu jeder sich bietenden Möglichkeit. Selbst dann noch, als er längst eingeführt war, die Leute dies jedoch noch nicht bemerkt hatten, weil sie noch die guten alten Scheine und Münzen im Portemonnaie hatten und die Preise im Supermarkt mit dem D-Mark-Zeichen ausgezeichnet waren. Ich hatte für den Euro geworben, wohl wissend, dass ich ohnehin nicht die Mehrheit von meiner Auffassung überzeugen werde … – und, dass es darauf aber auch nicht ankommen würde.

Ich wusste, dass die politische Elite dieses Landes das Projekt in jedem Fall durchziehen würde. Dennoch hielt auch ich es für geboten, in der Bevölkerung zumindest für ein Mindestmaß an Verständnis zu werben. So machte ich mir die Argumente zu eigen, die in der Kampagne für den Euro landläufig benutzt worden waren. Das, wenn schon nicht unbedingt überzeugendste, so doch stärkste war, dass die Gemeinschaftswährung so stark werde wie die geliebte D-Mark.

Aus diesem Grund hatten die Deutschen die sog. Maastricht-Kriterien als Aufnahmebedingungen in die Eurozone durchgesetzt. Obgleich ich wusste, dass diese Kriterien nicht nur absolut willkürlich gesetzt, sondern auch ökonomisch durch nichts zu rechtfertigen waren, ging ich mit ihnen hausieren. Auf skeptische Rückfragen konnte ich sogar versichern, dass die Maastricht-Kriterien nicht nur die Aufnahmebedingungen waren, sondern auch fortwährend als Spielregeln gelten würden, deren Nichteinhaltung bestraft werden würde.

Freilich war mir völlig klar, dass es völlig idiotisch ist, wenn für jede Phase des Konjunkturzyklus die gleichen Vorgaben für Inflation und Staatsverschuldung gelten. Mir war auch klar, dass solange es keine einheitliche europäische Wirtschafts- und Fiskalpolitik gibt, gleiche Kriterien für sich unterschiedlich entwickelnde Volkswirtschaften völlig unsachgerecht, ja: letztlich gar nicht einzuhalten sind. Insbesondere mit einheitlichen Leitzinsen, die von einer nach deutschem Vorbild in Deutschland errichteten unabhängige Zentralbank festgelegt werden, würde das Projekt Euro niemals gelingen können, wenn es nicht zu einer zentralen Wirtschaftspolitik, also zu einer europäischen Wirtschaftsregierung käme.

Dies war absolut klar. Klar war aber auch, dass es besser war, diese ökonomische Binsenweisheiten hinter dem Berg zu halten, wenn man zu einem Quäntchen mehr Legitimation der Gemeinschaftswährung beitragen wollte. Eine Währungsunion ohne Wirtschaftsunion würde niemals funktionieren können, und so vertraute ich auf die „normative Kraft des Faktischen“. Etwas amüsiert nahm ich zur Kenntnis und wertete es als Zeichen, dass sich der Euro auf dem richtigen Weg befände, dass ausgerechnet die Deutschen die ersten waren, die gegen den von ihnen noch einmal auf die Maastricht-Kriterien draufgesattelten Stabilitätspakt verstoßen hatten, woraufhin sie, um der „Strafe“ zu entgehen, sogleich die Regeln an die Realität anpassten.

Spätestens jetzt war ich sehr zuversichtlich, dass der Weg zu einer echten Wirtschaftsunion frei ist, womit unausweichlich auch eine politische Union vorgegeben wäre. Ich wollte das mit der Wiedervereinigung größer und souverän gewordene Deutschland unumkehrbar in den europäischen Integrationsprozess eingebettet wissen. Ich war ein überzeugter Anhänger der vom damaligen Bundeskanzler vorgegeben Linie, dass die deutsche und die europäische Einigung zwei Seiten einer Medaille seien, also: zu sein hätten. In diesem Punkt wurde Helmut Kohl auch vom damaligen Vorsitzenden meiner Partei, Oskar Lafontaine, umstandslos unterstützt.

Ich beschäftigte mich zu dieser Zeit intensiv mit Norbert Elias, der mich gelehrt hatte, dass das Erlangen einer größeren Integrationsstufe unvermeidlich mit einer temporären Entdemokratisierung einhergeht. Außerdem sträubte sich in mir alles, den Deutschen in dieser zumindest für den ganzen Kontinent entscheidenden Frage ein „nationales Selbstbestimmungsrecht“ zuzubilligen. Da sich auch alle demokratischen Parteien für den Euro stark gemacht hatten, hatte ich diesbezüglich nicht die geringsten Bedenken. Im Gegenteil: ich hielt es für meine Pflicht als Demokraten, für den Euro zu werben. Mit der – wie ich damals annahm – daraus zwingend entstehenden Wirtschaftsunion, die eine politische Union nach sich ziehen werde, würde das Risiko Deutschland ganz wesentlich entschärft werden.

Ja, ich gestehe: auch ich hatte vor der Irreführung der deutschen Öffentlichkeit nicht zurückgeschreckt. Ich gebe zu, dass gerade die ablehnende Haltung der Mehrheit mir Ansporn war, meinen kleinen Beitrag dazu beizutragen, dass mit dem Euro klar Schiff gemacht wird. Dabei hätte mir klar sein sollen, dass es auf Dauer nicht gelingen kann, ein Wirtschaftsmodell (und damit verbunden ein politisches Modell) gegen den Willen des Volkes stabil zu halten. Dass der Euro jetzt am Rande des Zusammenbruchs steht, ist letztlich eine Folge seiner nach wie vor mangelnden Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung.

Wenn der Euro scheitert, dann nicht wegen der Refinanzierungsprobleme von Staaten wie Griechenland, Irland oder Portugal. Jedes dieser Länder erwirtschaftet nur ein bis zwei Prozent des BIP in der Eurozone. Umgekehrt wird ein Schuh draus: die Refinanzierungsprobleme dieser kleinen Länder erklären sich aus der Euro-Krise – nicht umgekehrt. Der Schutzschirm für den Euro kann diese drei Staaten auch nach Abkopplung vom Kapitalmarkt mit dem nötigen Geld versorgen. PIG (Portugal, Irland, Griechenland) geht; für PIGS (das „S“ steht für Spanien) wird es schon nicht mehr reichen. Und auch die Spanier müssen schon jetzt einen Zinssatz berappen, der so hoch ist wie der der Griechen im Mai.

Dass die Zinssätze in dermaßen absurde Höhen spekuliert worden sind, liegt nicht allein an der Unfähigkeit der Merkel-Regierung. Sie geht letztlich zurück auf den Unmut der Deutschen, in einer europäischen Wirtschaftsunion leben zu wollen. Auch jede andere Regierung stünde vor kaum zu meisternden Problemen, wollte sie eine Ausweitung des Schutzschirms der Bevölkerung gegenüber legitimieren. Der Schutzschirm ist vom Volumen auf 600 Mrd. Euro und zeitlich bis Ende 2012 limitiert. Jeder weiß, dass beides vorn und hinten niemals ausreichen wird – auch der „Markt“, der gnadenlos die Antwort der Deutschen einfordert, ob sie nun den Euro haben wollen oder nicht.

Dabei liegt die Antwort im Grunde längst auf dem Tisch. Auch das Gefasel über ein „geordnetes Insolvenzverfahren“, das für die „Sünder“ ab 2013 gelten solle, kann darüber nicht hinwegtäuschen. Es steht zu befürchten, dass der Euro die nächsten beiden Jahre nicht überleben wird. Ich hatte die Hartnäckigkeit der Deutschen unterschätzt. Die Folgen eines Scheiterns der Gemeinschaftswährung wären verheerend. Ich weiß: die Deutschen übersehen nicht, was auf sie zukäme, wenn sie es statt mit dem Euro wieder mit der guten, alten D-Mark oder – was auf Dasgleiche hinausliefe – mit einem kleinen Währungsverbund der „starken“ Nachbarländer zu tun hätten. Gegen das, was in diesem Fall auf sie zukäme, sind die ökonomisch-sozialen Verwerfungen, unter denen die Griechen, Iren und Portugiesen derzeit zu leiden haben, fast kaum der Rede wert.

Das haben sie nicht verdient – meine deutschen Landsleute. Ich hatte das nicht gewollt. Keiner von uns hatte das gewollt. Es tut mir leid. Entschuldigung!

Tauchsport

Tauchsport, Freitag, 26. November, 20.00 Uhr, U27, Bochum

Der Ruhrpilot

Loveparade: 1336 Zeugen wegen Loveparade-Tragödie befragt…Der Westen

Loveparade II: Ketchup-Spritzer will Sauerland wieder provozieren…Der Westen

Ruhr 2010: KNSK startet abschließende Dankeschön-Kampagne…Horizont

NRW: Grundschüler müssen häufiger zur Nachhilfe…RP Online

NRW II: Mehr Platz für Pendler in NRW…Ruhr Nachrichten

Duisburg: Wie die Terrorangst auf Muslime wirkt…Zeit

Dortmund: Polizei durchsucht Wohnungen nach Nazi-Tonträgern…Ruhr Nachrichten

Gelsenkirchen: Bergmannsglück Inititative…Hometown Glory

Umland: Haarmann in Hell…Frontbumpersticker

Bildung: Manchmal macht das Internet richtig Spaß…Zoom

White IT Symposium: Immer noch kein Massenmarkt für Kinderpornographie…Netzpolitik

Fußball: NRW-Liga vor dem Aus…RP Online

Offener Brief gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV): Jens hat mit unterzeichnet…Pottblog

Letters from Ireland I

Irland steckt in einer tiefen Krise. Nicht nur wirtschaftlich geht es bergab, auch politisch steht das Land an der Abbruchkante. Der seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen lebende Ire Hugh Murphy reist in seine Heimat zurück und schreibt über das, was er sieht. Hier der erste Brief unseres Gastautors. Geschrieben wenige Stunden vor dem Abflug.

Irland steckt in einer tiefen Krise. Nicht nur wirtschaftlich geht es bergab, auch politisch steht das Land an der Abbruchkante. Der seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen lebende Ire Hugh Murphy reist in seine Heimat zurück und schreibt über das, was er sieht. Hier der erste Brief unseres Gastautors. Geschrieben wenige Stunden vor dem Abflug.

„Hello,

I’m heading back to Ireland today for a few days and it’s like heading into a war zone. Tall pillared buildings, where once busy officious bankers went in and out are now emptying. Doors and windows are hanging from broken hinges and occasional explosions can be heard in the cellars where toxic material lay hidden till now. Very occasionally, a leading banker will raise a white flag, stick his head above the parapet and shout ‘Sell out! Sell out! Now!’ He is prepared to deal with the invader already. His type never loses.

Up the road from Trinity College a few enraged mortgage holders are trying to storm the Dail (parliament) and lynch those who led them into the mess. Their rage stems as much from the fact that they know they have themselves as much to blame. Why did they accept 100% mortgage loans at variable interests when they were just married with a kid and only shortly before had started into their first job? Didn’t they realize how close to the front they were in the risk-taking zone? Was this the fecklessness the puritan English always accused the Irish of?

Why didn’t they leave after they grew up as the generations did before them? Why did they stay on in Ireland after their teens and educate themselves for an illusionary future in Ireland? Why did they think they had the computer world by the short hairs when their real success was to flood the world with Botox?

When you’re young you are hopeful and that is why the banks could play fairy god-mother when in fact they were just another excrescence of Joyce’s old sow ever ready to eat her young. The genius of the Irish has always had to go abroad or hide in Ireland (mostly in pubs). The great state institutions, the Church and whatever industry there was never provided scope.

We left in the 50s and the 60s because we needed to breath. Church and State and de Valera (or was it John Mcquaid?) had us by the throat whenever we made a move. We never had the energy to go back. But we didn’t forget.

The Celtic Tiger held on to or attracted back some of the best of this generation. We were so proud when they seemed to take the country by the scruff of the neck and make it into a place they wanted to live in and bring up their families in. Now they are open to the old charge of fecklessness. It wasn’t true then and it is not true now.

I’ll have more to tell after landing, Hugh Murphy.“

Wenn der Integrationskurs stumm macht

Alle Politiker wollen sie, alle Zugewanderten sollen sie belegen: Die Integrationskurse gelten als Wundermittel für den Zugang zur deutschen Gesellschaft. Wie es in den strammen Kursen wirklich zugeht, erzählen hier MigrantInnen

Neun Monate lang hat Violeta geschwiegen. Hat den Kopf über das vor ihr liegende Heft gebeugt darauf gewartet, dass der unverständliche Integrationkurs endlich vorüber geht. „Es war eine Qual“, sagt die 41 Jahre alte gebürtige Polin. Sie habe sich geschämt etwas zu sagen und nur sehr wenig verstanden. Jetzt aber ist die Frau mit den sorgfältig manikürten Fingernägeln und der schnellen Zunge aufgeblüht. Sie besucht an der Volkshochschule in Münster die Kurse „Basiskompetenzen für Arbeit“. Dazu gehören Deutschkurse, EDV-Stunden und persönliche Beratungen. Es ist ein bundesweit einmaliges Projekt, dass Migranten den Zugang zur deutschen Gesellschaft erleichtern soll. Ein Auffangbecken für die vielen Zugewanderten, die der Integrationskurs hilflos zurück ließ. „Hier verstehe ich und hier lerne ich zum ersten Mal“, sagt Violeta.

Dabei hat die vor wenigen Tagen beendete Innenministerkonferenz noch einmal einmütig betont, die Integrationskurse müssten deutschlandweit ausgebaut werden. Sie gelten den Politikern fast aller Parteien als Allheilmittel für den Zugang zur deutschen Gesellschaft. An der VHS in Münster wird offenbar, wie fatal sich hingegen diese Kurse auswirken können: In sechs bis neun Monaten sollen Zugewanderte deutsch lernen und die vergangenen Bundeskanzler kennen, sie sollen die Bundesländer aufzählen und die Daten den II. Weltkrieges auswendig können. Viele Migranten sind nach den Kursen völlig verunsichert: Darin sitzen Analphabeten mit geflohenen Ärzten und Unidozenten zusammen, Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen und Menschen, die in ihrer Heimat gefoltert wurden.

„Einige sitzen seit Monaten in den Kursen und können anschließend kaum ein Wort deutsch sprechen“, sagt Helena Donecker. Die Sprachlehrforscherin berät an der VHS die Zugewanderten, wie sie sich dem Deutschen nähern können. Einige von ihnen haben nur wenige Jahre eine Schule besucht und wissen gar nicht, wie sie lernen sollen. „Häufig verlieren die Menschen jedes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, das müssen wir hier erst wieder aufbauen,“ so die Lernberaterin. Die 29-Jährige beobachtet, wie schwer es manchen fällt, die Integrationskurse zu nutzen. „Manche haben Gewalt erfahren, sind alleinerziehend verantwortlich für vier oder mehr Kinder oder müssen existenzielle Fragen über ihren Aufenthaltsstatus klären – da ist wenig Raum für lange Vokabellisten.“

Deshalb lernen die Teilnehmer in ihren Kursen auch nicht stumpf die Grammatik auswendig. Sie pauken die Obst- und Gemüsenamen, lernen eine Kündigung zu schreiben oder welche Vokabeln beim Frauenarzt wichtig sind. Auch die bislang unverständliche Post vom Amt wird hier geöffnet und erschlossen. Violeta möchte gerne wieder in ihrem früheren Job arbeiten, sie war Friseurin. Bislang scheint das unmöglich. „Ich spreche nicht gut genug und sehe vielleicht etwas anders aus“, ist ihre Erklärung. Auch ihre Sitznachbarinnen können den Beruf ihrer Heimat nicht ausüben, sie waren zum Beispiel Modedesignerinnen, Handelskauffrauen oder Kosmetikerinnen. Keine von ihnen glaubt, jemals wieder in ihrem erlernten Job arbeiten zu können.

Die Integrationskurse werden von der Bundesregierung immer wieder als wichtigster Schritt in den deutschen Arbeitsmarkt hervor gehoben. Auch auf der vor wenigen Tagen beendeten Innenministerkonferenz sprachen sich alle Politiker dafür aus, diese Kurse noch auszuweiten. Denn entgegen der Warnungen von Christdemokraten, den „Verweigerern“ ein Bleiberecht zu verwehren, sind die Wartelisten lang. Häufig kommen die Teilnehmer in der VHS mit dicken Aktenordner aus den Kursen an. Sie haben ordentlich jeden einzelnen Buchstaben des Alphabets abgemalt und können doch kein Wort schreiben.

„Niemand achtet darauf, was in den Kursen passiert“, sagt Amir Pirzad. Der Iraner ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen und hat in seinem Integrationskurs „drei Monate verzweifelt rumgesessen.“ Die Lehrer hätten zu schnell gesprochen und das Buch durchgepaukt. Auch Pirzad ist jetzt an der VHS und glücklich über die verständnisvollen Pädagogen. „Zum ersten Mal lerne ich wirklich etwas“, sagt der junge Mann mit der trendigen Sportjacke. Aufgebracht und heftig gestikulierend erzählt er vom Integrationskurs, der ihm offenbar nicht geholfen hat und „nur verunsichert“ hat. Die Prüfung am Ende des Kurses hätten nur drei von 30 Menschen bestanden. „Das ist doch ein Skandal“, meint er. Pirzad findet, alle Migranten sollten zuerst so einen Kurs wie an der VHS besuchen dürfen.

Finanziert wird dieses Angebot von der Arbeitsagentur in Münster. In der bürgerlichen Stadt in Westfalen mit rund 300 000 Einwohnern leben 1500 arbeitslose Menschen mit Migrationshintergrund. „Menschen aus anderen Kulturen mit extremen Erfahrungen müssen viel individueller gefördert werden“, sagt Marianne Jaehnke, Teamleiterin bei der Agentur. Sie sollen lernen, sich in Deutschland zurecht zu finden. Dazu sei es wichtig, die Geschlechter in den Kursen zu trennen, weil gerade islamische Frauen in gemischten Gruppen sehr gehemmt seien. „Wir wollen auch diese Rollenbilder kräftig aufmischen“, sagt sie. In ihrem Amt säßen häufig die Ehemänner auf dem Flur, um ihre Frau direkt nach der Beratung abzufangen. „In diesen Kursen hier sind Frauen alleine und gehen selbstbewusster wieder nach Hause“, so Jaehnke.

Amir Pirzad möchte am liebsten wieder als Heizungs-und Sanitärinstallateur arbeiten, wie er es schon sieben Jahre lang im Iran getan hatte. Aber seine Ausbildung wird nicht anerkannt. So reihen sich auch bei ihm die „Maßnahmen“ der Arbeitsagentur und Praktika aneinander. Zuletzt hat er als Hausmeister gearbeitet und sein Chef, sagt er, sei „sehr zufrieden mit ihm gewesen“. Weil er aber nicht ausreichend auf deutsch schreiben kann wurde er nicht länger beschäftigt.

Der Russe Andrej Krasnokutzki lacht unaufhörlich über die „absurden Kurse“, die er schon besucht hat. Darunter waren ein Sprachkurs am Goetheinstitut, zwei Integrationskurse, zahlreiche Praktika als KFZ-Mechaniker und im Metallbau. Dutzende Bewerbungen hat er geschrieben, für Möbelhäuser, eine Metallfabrik, als Gabelstaplerfahrer. Bislang hat er nicht einmal eine Antwort erhalten. Aysche war Bürokauffrau in der Türkei und wurde hier vom Arbeitsamt „putzen geschickt“. Die quirlige junge Frau spricht verächtlich über den Job, den sie gegen ihren Willen ausüben musste. Sie habe sich am Berufskolleg beworben, um Erzieherin zu werden, sie wollte an der katholischen Schule Sozialarbeiterin lernen. „Aber das Amt hat gesagt: Du hast schon eine Ausbildung, wir geben Dir kein Geld dafür,“ sagt die alleinerziehende Mutter von drei Kindern. „Ich will aber nicht immer nur von Wasser und Brot leben, sondern möchte auch mal Süßes essen“, sagt sie blumig. „In Deutschland sind wir nicht Menschen zweiter Klasse, wir sind in der vierten oder fünften Klasse.“