Politik und Wirtschaft kuschelten in Deutschland über Jahre mit russischen Agenten Wirecard ist nur das prominenteste Beispiel.

Dan McCrum gehört ohne Zweifel zu den besten Wirtschaftsjournalisten der Welt. Er arbeitet für die Financial Times (FT), hat zahlreiche Journalistenpreise gewonnen und stand an der Spitze des FT-Teams, dem es trotz massiver Bedrohungen in jahrelanger Arbeit gelang, den Betrugsskandal um das angebliche Finanztechnologieunternehmen Wirecard aufzuklären. Was Wirecard machte, verstand er lange nicht, wie er in seinem Buch „House of Wirecard“ beschreibt: „Am Anfang fiel es mir schwer, dem Anwalt der Financial Times zu erklären, was Wirecard eigentlich war.“ Und damit war er nicht alleine: „Niemand, weder die Investoren noch die zuständigen Aufsichtsbehörden, verstanden wirklich, was sich in der Firma abspielte.“

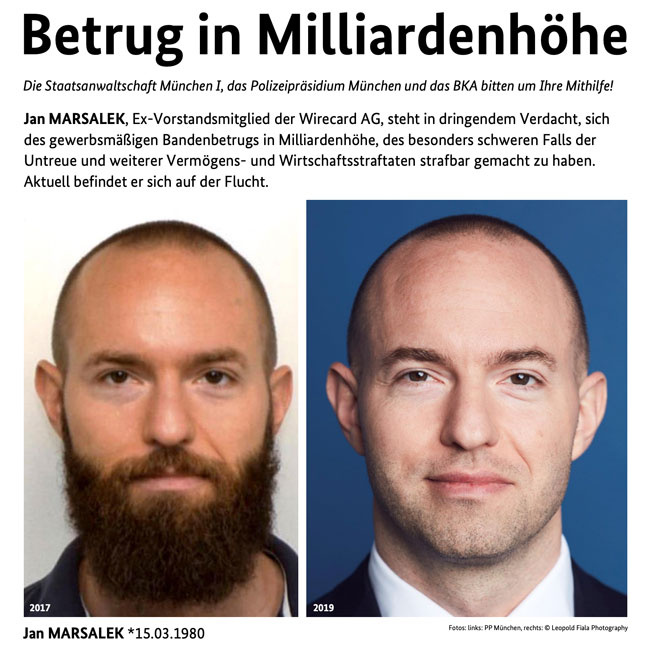

Wirecard war eine eng mit der Glücksspielmafia, Warlords und dem russischen Geheimdienst verwobene Geldwaschanlage, die Anleger und Kreditgeber betrog. In Deutschland galt das von den beiden Österreichern Markus Braun und Jan Marsalek geführte Unternehmen als erfolgreiches Fintech, als Vorreiter der Digitalisierung im Finanzbereich. 2018, als Wirecard in den DAX und damit in die Oberliga der deutschen Konzerne aufstieg, erklärte der Spiegel seinen Lesern: „Dass das Finanztechnologie-Start-up Wirecard mit der Commerzbank ausgerechnet einen altbackenen Finanzkonzern verdrängt, ist reiner Zufall. Doch viele Experten sehen in diesem Machtwechsel ein Symbol für den rasanten Strukturwandel der Finanzbranche: Dynamisch wachsende Digitalunternehmen verdrängen etablierte Großbanken, die es nicht schaffen, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren.“ Deutschland hatte endlich einen digitalen Technologiekonzern. Und als durch die Arbeit von McCrum und seiner Kollegen bei der FT immer klarer wurde, dass dies nur eine Legende war, wollte man das nicht wahrhaben. Dem Briten wurde unterstellt, gemeinsam mit Shortsellern, die auf sinkende Aktienkurse von Unternehmen spekulieren, Wirecard ruinieren zu wollen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellte sich ebenso hinter das Unternehmen wie Politiker und Wirtschaftsmedien. Die Bundesregierung sah das Ansehen des Finanzplatzes Deutschlands gefährdet und das Handelsblatt fragte: „Haben Leerverkäufer in Absprache mit Journalisten der britischen Zeitung „Financial Times“ (FT) den Kurs des Zahlungsdienstleisters Wirecard manipuliert?“ Die Staatsanwaltschaft München leitete sogar ein Ermittlungsverfahren ein. Das richtete sich nicht gegen Wirecard, sondern gegen die FT-Reporter Dan McCrum und Stefania Palma. Ignoranz traf auf Unkenntnis und Standortpatriotismus. Großbritannien, der „perfide Albion“, gegen das ehrliche, deutsche Unternehmen auf dem Weg an die Weltspitze, dem man seinen Erfolg nicht gönnte. Und genau das war das Ziel des Unternehmens, wie man in „House of Wirecard“ nachlesen kann: „Das Problem mit uns Österreichern ist, dass wir immer die Weltherrschaft anstreben.“ wird dort eine Anspielung Jan Marsaleks auf Adolf Hitler zitiert. Marsalek war für den russischen Geheimdienst tätig und arbeitete eng mit FPÖ und ÖVP-Politikern sowie libyschen Warlords zusammen. Als Wirecard schließlich im Sommer 2020 zusammenbrach, weil philippinische Banken während einer Wirtschaftsprüfung klar machten, dass es die angeblich bei ihnen gelagerten Bargeldreserven in Höhe von 1,9 Milliarden Euro nicht gab, setzte er sich mit Hilfe eines ehemaligen österreichischen Agenten nach Belarus ab. Der Spiegel belegte Anfang März, dass Marsalek von dort aus weiter nach Moskau zog und im September 2020 die Identität des russischen Priesters Konstantin Bajasow annahm. Wirecard und Marsalek waren für Russland interessant: Das Unternehmen verfügte durch sein legales, aber Verluste machendes Geschäft der Zahlungsabwicklung über Millionen Kundendaten, und Marsalek plante in Libyen mit Hilfe von Söldnern die Kontrolle über Flüchtlingsbewegungen zu gewinnen. Die hätte man dann steuern können: Eine neue Flüchtlingswelle kurz vor einer Wahl hätte rechten Parteien in Westeuropa genutzt. Sie stehen ebenso auf der Payroll Putins wie zahlreiche autoritäre linke Parteien. Wichtig ist für Russland ist es, den Westen zu destabilisieren und seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss auszuweiten.

Deutschland hat sich dafür schon lange als Ziel empfohlen: Schon im Dezember 1952 gründete sich der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft als erste Regionalinitiative der Wirtschaft. Der Ost-Ausschuss trieb nicht nur das Geschäft mit der Sowjetunion voran, sondern war entscheidend an der Schaffung der Idee von einem Wandel durch Handel beteiligt. Noch im Dezember 2022, zehn Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, lobte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Rede zu dessen 70-jährigen Jubiläum die Arbeit der Lobbygruppe: „Er beriet, baute Brücken, vermittelte, suchte das Gespräch auch da, wo die Politik zunächst noch schweigen musste – oder wollte.“ Mit wem man da sprach, interessierte niemanden, und das änderte sich auch nach dem Ende der Sowjetunion nicht: Es war der KGB, der die späteren Oligarchen schon als junge Männer auswählte, um seine eigene wirtschaftliche Stärke zu erhalten, nachdem seine Experten in den 80er Jahren zu dem Schluss gekommen waren, dass der Sozialismus untergehen wird. Auch mit bekannten Agenten arbeitete die deutsche Wirtschaft gerne zusammen: Das prominenteste Beispiel ist der ehemalige Stasi-Major und Putin-Freund Matthias Warnig. Der hatte zwar von Wirtschaft und Bankenwesen keine Ahnung, wurde aber schon im Mai 1990 von der Dresdner Bank angestellt. Der Mann hatte nun einmal die richtigen Kontakte.

Und die ließen Major Warnig in den kommenden Jahrzehnten zu einem der mächtigsten Energiemanager Deutschlands aufsteigen: Warnig war Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Rosneft und der Pipeline-Gesellschaft Transneft. Als Geschäftsführer leitete er die Nord Stream AG und die Nordstream 2 AG. Der Gaskonzern Gazprom entsandte ihn in verschiedene Aufsichtsräte. In seiner Zeit boomte das Gasgeschäft zwischen Russland und Deutschland. Die mit den russischen Konzernen eng verbundenen Bundesländer wie Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern schienen, vor allem durch das Engagement von Politikern wie Gerhard Schröder (SPD) und Manuela Schwesig (SPD), den Status eines russischen Oblast anzustreben. Die von Eon übernommene Ruhrgas und die zum BASF gehörende Wintershall Dea setzten voll auf russisches Gas. Wintershall verkaufte schließlich seine Gasspeicher 2015 an Gazprom. Warnungen aus dem Ausland, die Bundesrepublik begäbe sich damit in russische Abhängigkeit, schlug die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel in den Wind: Wegen des liquiden Gas-Weltmarkt müsse man keine strategischen Reserven anlegen. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, waren die Gasspeicher leer und Deutschland stürzte in eine Versorgungskrise. Dummerweise hatte „das Ausland“ recht behalten. Aber was dieses Ausland sagte, interessierte die teutonischen Schwerstwirtschaftsexperten in den Unternehmen und der Regierung ohnehin nicht: Polen, die Ukraine und die USA hatten über Jahre Deutschland ohne jede Wirkung davor gewarnt, sich bei der Energieversorgung von Russland abhängig zu machen. Der damalige Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sagte 2017 stolz: „Europas Energieversorgung ist eine Angelegenheit Europas und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika!“ und Hubertus Heil, damals SPD-Generalsekretär, trotze im selben Jahr, in dem der US-Senat Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches auf die Krim und die Einmischung in den US-Wahlkampf verhängt hatte: „Damit wird die ‚America first‘-Politik auf die Spitze getrieben. Das ist ein Angriff auf die Grundprinzipien des Freihandels.“ Schon 2014 wusste Gabriel, es gäbe „keine echte Alternative zu russischem Gas.“ Weite Teile der deutschen Wirtschaft sahen es genauso. Kritik am Kuscheln mit Putin und seinen Oligarchen wurde als Einmischung in die inneren Angelegenheiten abgelehnt. Wirecard war kein Einzelfall: Politik und Wirtschaft sahen und sehen bis heute Kritik aus dem Ausland in der Regel als Angriff. Und den verbieten sie sich. Ob Russengas oder Energiewende: Deutschland will seinen eigenen Weg gehen und glaubt, es besser zu wissen.

Der Artikel erschien in ähnlicher Form bereits in der Jungle World