Das Image von Duisburg ist verbesserungswürdig: Die Innenstadt punktet an einigen Orten mit einem ähnlichen Charme wie die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, es gibt – anders als in Bochum, Essen, Düsseldorf – kein gastronomisches Zentrum, im bundesweiten Behördenranking stand Duisburg 2022 auf dem vorletzten Platz. Manchmal wird im Fitness-Studio die Machete eingesetzt, wie vor einigen Tagen, manchmal gibt es auch Schießereien (Stefan Laurin: „Das ist Duisburg. Eine Schießerei gehört hier dazu“). Sogar die Ostermärsche wirken in Duisburg eine Spur grausamer als in anderen Metropolen.

Als Duisburger wird man, z.B. im schwäbischen Raum, teilweise wegen seiner Herkunft bemitleidet: Meistens wird man dann auf den Stadtteil Marxloh – von dem viele das Bild einer No-go-Area im Kopf haben – angesprochen. Realistisch ist dieses Bild von Marxloh, bei allen Problemen, die der Stadtteil hat, nicht: In der Kriminalstatistik des Jahres 2022 liegt Marxloh auf dem dritten Platz, hinter der Altstadt und dem Dellviertel. Marxloh ist ein sozialer Brennpunkt, wenig idyllisch, stellenweise unschön – aber keine Kriminalitätshochburg.

Jemand, der dieses verzerrte Bild von Marxloh etwas zurechtrücken möchte, ist die Journalistin Stephanie Hajdamowicz. Im letzten Jahr hatte ihr Filmdebüt MARXLOHLAND Premiere. Finanziert wurde das kleine Budget des Werkes über Crowdfunding. Gestern wurde der Film im Zentrum für Kultur in Duisburg-Hochfeld, dieser Stadtteil ist auch ein sozialer Brennpunkt in der Stadt, gezeigt.

Marxloh ist überall

Etwa 40 Interessierte fanden sich am 20. April 2023 in den Räumen des ZK Hochfeld ein, um sich Marxlohland anzuschauen und mit Stephanie Hajdamowicz und Claus Lindner, einem der Protagonisten in dem Film, zu diskutieren. Moderiert wurde die Veranstaltung von Burak Yilmaz (Autor von Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass)

Das der Film ausgerechnet in Hochfeld gezeigt wurde, macht Sinn. Lena Wiese, Vorsitzende des Vereins „Solidarische Gemeinschaft der Vielen“, der das Zentrum für Kultur betreibt, im Vorfeld der Veranstaltung:

Aus welchen Perspektiven wird überhaupt gesprochen und wie wird über bestimmte Stadtteile gesprochen? Und wie werden diese Stadtteile stigmatisiert? Wir werden die Leute stigmatisiert? Das lässt sich ja auch durchaus auf Hochfeld übertragen.

Was den Reiz dieser Dokumentation ausmacht, ist für mich die Authentizität des Films: Da sind einem Kümmerer wie Claus Lindner und Pater Oliver, die in Marxloh bei kleinen und großen Problemen helfen. Menschen, die in Marxloh bestehen und erfolgreich sind: Mahircan Küccük, der den Brautmodenladen, den seit Vater als erster in Marxloh eröffnete, heute weiterführt. Halil Özet, der in Marxloh seine Homebase hat aber außerhalb des Stadtteils beruflichen Erfolg feiert und in Marxloh den Medienbunker leitet. Frau Maas, die früher eine Bäckerei führte und später in der Kirchengemeinde von Pater Tobias mithalf.

Auf der anderen Seite stehen Martin, Frau Thiel, Dieter Ulrich und Octavian mit seiner Familie. Vorbestraft und ohne Ausbildung versucht der eine durchs Leben zu gehen – Claus Lindner hilft hier und versucht alles, damit Martin auf dem richtigen Weg bleibt. Frau Thiel muss mit einer Mini-Rente bestehen, Herr Ulrich lebt von Hartz4, Octavian lebt mit seiner Familie in einem Haus, auf das die Kategorie „Abbruchhaus“ gut passen würde. Hoffnungslosigkeit und Hoffnung liegen bei der der Familie von Octavian eng beieinander. Spielzeug hat der kleine Junge der Familie nicht. Aber nahe und ferne Ziele: Er möchte richtig deutsch lernen, um seinen Vater zu unterstützen. Als der Junge seinen Berufswunsch nennt, gibt es ein paar Lacher im Publikum: Polizist möcht er werden.

Den Grund der Probleme in Marxloh, der das Engagement von Pater Oliver und Claus Lindner erst nötig macht, benennt Claus Lindner gleich am Anfang des Films:

Die Kernkonstruktion von Europa, was da falsch ist, dass man immer gesagt hat, wer erfolgreich im Beruf ist, kann sich in Europa den besten freien Job aussuchen. Es hat niemand damit gerechnet, dass irgendein armer Mensch in Griechenland oder Bulgarien oder Rumänien sagt „Ich hab hier keine Existenzgrundlage für meine Familie. Ich versuche es mal woanders in diesem Land Europa. Die kommen hier an ohne Krankenversicherung, ohne Sozialunterstützung, ohne Perspektive. Und wir haben hier das Kuriose, dass unser Recht gar nicht auf diese Leute passt.

Mit Kritik am deutschen Behördensystem wird in dem Film nicht gespart: Das unüberschaubare Behördensystem, die verschiedenen Stellen die man anlaufen muss um Schulanmeldungen durchzuführen, sich eine Sozialversicherungsnummer oder eine Steuernummer zu besorgen, sind sind selbst für Deutsche nicht leicht. Dass seit der Corona-Pandemie viele Prozesse nur noch online möglich sind, macht die Situation für Menschen die gerade in Deutschland angekommen sind auch nicht leichter.

Was der Film schafft: Ein differenziertes Bild des Stadtteils zu vermitteln. Hässliche Ecken gibt es in jeder Stadt. Und in Duisburg in jedem Stadtteil. Es kann sich aber lohnen, genauer hinzusehen. Marxloh gibt es, mit allen negativen und positiven Seiten einer multikulturellen Gesellschaft, überall. Das der Film Diskussionen anstoßen kann, bewies die Diskussionsrunde nach dem Film.

„Man kann urteilen, aber dann muss man sich vorher informieren“

Ruhrbarone: Wie kommt man auf die Idee, einen Film über Marxloh zu machen?

Stephanie Hajdamowicz: Ich habe schon immer viel über Marxloh berichtet. Als Tageszeitungsredakteurin, als freie Journalistin, als Fernsehjournalistin. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass man den Menschen im Stadtteil nicht gerecht wird in einer kurzen Berichterstattung und wollte die verschiedenen Facetten Marxlohs zeigen.

Da hat mir auch, unter anderem, Claus Lindner, der jetzt hier auch neben uns steht, sehr geholfen. Der mir auch Kontakte in die Community der Menschen aus Südosteuropa gelegt hat, der Protagonisten, die ich so von der Straße schon kannte. Er hat er mir geholfen an Übersetzerinnen und Übersetzer zu kommen, um halt auf Augenhöhe mit den Menschen reden zu können. Und mir war wichtig, das ist ein Dokumentarfilm, das heißt, ein kleiner Ausschnitt eines kleinen Teils von Marxloh, den ich da zeige, der aber ja ungeschönt ist. Denn natürlich habe ich die Auswahl an Protagonisten getroffen. Aber ich hab das ja nicht beeinflusst. Wenn ich eine Fernsehberichterstattung mache, erzähle ich es stringent eine Geschichte und mir war wichtig, dass die verschiedenen Facetten dieses spannenden Stadtteils und der Menschen vor allem halt da zu sehen ist.

Ruhrbarone: Der Ruf von Duisburg und speziell Marxloh ist nicht der beste. Ist MARXLOHLAND auch eine Art Imagefilm für Duisburg und den Stadtteil?

Stephanie Hajdamowicz: Nee, das ist kein Imagefilm. Weil zum einen finde ich, ist der Ruf gar nicht so schlecht. Der Ruf ist natürlich aus dem Grund schlecht, weil es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht hingeschaut haben, nicht zugehört haben, sich nicht auf Augenhöhe mit den Menschen auseinandergesetzt haben und so Marxloh ein Stigmata, sag ich mal, übergestülpt haben. Und der Ruf verändert sich ja auch. Der hat sich ja über die Jahre immer wieder verändert.

Es hat eine schwierige Situation gegeben, als die Menschen aus Südosteuropa da, ich sag mal: wirklich hingebracht wurden. In schlechte Immobilien. Das war ja am Ende auch ein Versagen seitens der Stadt. Wie damals beim Roma-Haus in den Peschen, wo ganz viele hingekommen sind. Und dann man hatin einer Nacht-und-Nebel-Aktion ganz viele Betroffene nach Marxloh gebracht in kaputte Häuser, wo Vermieter von profitiert haben. Das war von vornherein klar, dass sowas nicht so gut funktioniert. Ich finde, die Leute müssen dann ja auch begleitet werden.

Ruhrbarone: Wie waren die Reaktionen auf den Film?

Stephanie Hajdamowicz: Sehr gut. Ich sag mal zur Premiere im Oktober, die hab ich bei Pater Oliver in der Kirche in Marxloh gemacht, waren 350 Leute da. Vor allem Menschen, die mich kennen. Über die Arbeit, Protagonisten, Freunde, Bekannte, Weggefährten über viele Jahre aus unterschiedlichen Beziehungen. Der Film ist gut angekommen, weil ich glaube, das was spannend ist, regt die Diskussion an. Vielmehr kannst du ja auch nicht machen. Also das, was ich sinnvoll finde, ist wirklich, dass die Leute darüber diskutieren. Über Zuwanderer, Integration, über Miteinander und die Fragen, wie man anders miteinander umgehen kann, wo man vielleicht einfach wirklich hingehört. Man kann urteilen, aber dann muss man sich vorher informieren. Und viele haben sich nicht informiert.

Ruhrbarone: Welche Resonanz gab es im Bekanntenkreis?

Stephanie Hajdamowicz: Ich mache einen Podcast mit zwei Freundinnen und Kolleginnen. Für Frauen 50 Plus, der heißt Vollreif und wir haben eine Folge in Marxloh gemacht. Zum Thema Armut. Sind aber nicht in den armen Laden gegangen. Einer meiner Protagonisten der Halil, der Büroleiter, inzwischen einer dieser sogenannten libanesischen jungen Männer, ist jetzt Büroleiter bei Pater Oliver in der Gemeinde um den Petershof und der hat frisch geheiratet – und die Mutter seiner Frau, ist diejenige, die Elifss Tortenwelt großgemacht hat. Sehr cooler Laden. Das ist eine Frau, die mehrere Kinder hat, ihr Mann ist Ingenieur. Irgendwann, als die Kinder groß waren, hat die gesagt „Ich hab mein Abi nicht zu Ende gemacht, ich hab aber immer gerne gebacken und ich möchte Konditorin werden“ und hat dann ihre Ausbildung gemacht und macht jetzt ihre Meisterschule und hat dort einen mega erfolgreichen Laden aufgemacht. Ich war einfach so mal da, dort stehen die Leute Schlange. Das ist nicht wirklich wie ein Café oder wie wir uns ein Wiener Café vorstellen. Die macht gigantisch tolle Torten und die hat nur Fachkräfte. Die hat keine Verkäuferinnen und Verkäufer im Laden, sondern nur Fachpersonal und legt wert auf Qualität und bildet das ab, was ihre Kunden und Kundinnen haben wollen. Und meine Freundinnen, die sind beide aus Düsseldorf: „Hätten wir nicht gedacht.“ Die waren total begeistert. Dadurch verändert sich, wenn du einen anderen Blick hast, das Bild auf den Stadtteil und auf die Menschen. Natürlich findest du auch, hier in Hochfeld, Dreck und Müll. Das findest du überall. Auch in der Innenstadt. Aber wenn du dich nur darauf fokussiert und nicht openminded bist, dann wird es schwierig. Dann hast du alle Vorurteile in dir. Ich finde es einfach wichtig, dass man mit so einem Film diese Diskussion anstößt.

Özkan Ulucan (Solidarische Gemeinschaft der Vielen) zeigte sich zufrieden mit dem Filmabend. Sieht aber in seinem Stadtteil, Hochfeld, andere Probleme als in Marxloh:

Die Probleme in Marxloh sind ganz anders als in Hochfeld. Marxloh ist ein Stadtteil, der nicht tangiert wird von äußeren deutschen Einflüssen. In Hochfeld steigen die Mieten, in Hochfeld findet eine Verdrängung statt. Die Deutschen haben gemerkt, wie schön Hochfeld ist und wollen auch hier hin. Wie schön Wanheimerort ist. Dass diese Stadteile eine der wenigen sind, die Zugang zum Rhein haben. Hier sind die Probleme ganz anders. Hier findet eine Verdrängung statt, in Marxloh halt nicht.

Vielleicht ist das ein potenzielles Thema für das (hoffentlich) nächste Projekt von Stephanie Hajdamowicz.

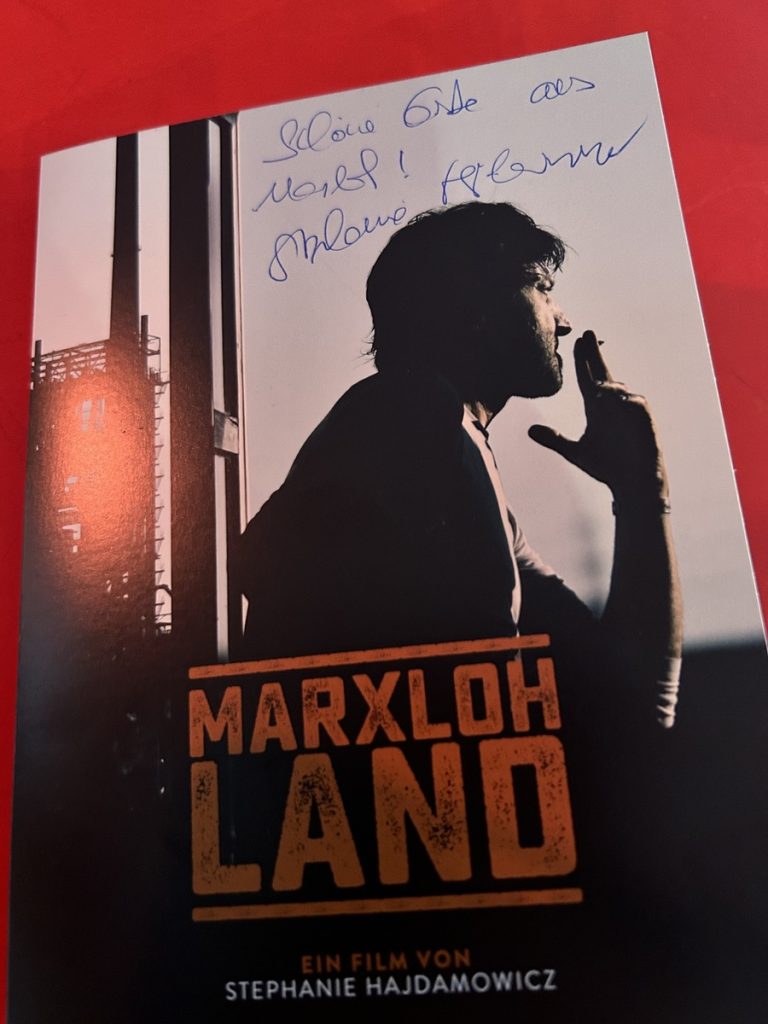

Neugierig geworden? Du kannst hier eine DVD – mit Widmung „Schöne Grüße aus Marxloh“ von Stephanie Hajdamowicz und Claus Lindner gewinnen. Mit einer Email an ma*****@****************er.com (Angabe deiner Adresse nicht vergessen!) und dem Betreff „MARXLOHLAND“ nimmst du an der Verlosung (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!) teil. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am ersten Mai ausgelost.

Weitere Infos zum Projekt: www.MARXLOHLAND.de